Dice la levantisca artista irlandesa en las páginas de este libro que, si alguien la quiere conocer de verdad, haría bien en hacerlo a través de sus canciones, porque no hay nada que pueda escribir o decir que sirva para que nadie la llegue a conocer realmente. Y si es realmente así, ¿por qué le ha dado por escribir esta autobiografía? Cabe suponer que por terapia personal –no son pocos los problemas y desequilibrios por lo que ha atravesado, algunos bien recientes– y también por alimentar una cuenta corriente que, maltrecha como debe estar tras el largo parón covídico, necesita nuevos ingresos. Da pavor pensar en la avalancha de mamotretos autobiográficos que se ciernen sobre nosotros a consecuencia de tantos días de barbecho escénico, una cosecha que en los próximos meses se vislumbra más que fértil. Quizá también por eso dedica solo parte del tramo final a hablar de sus discos, uno a uno, con cierto sentido de la autocrítica pero sin explayarse como lo hace con su peripecia vital.

El caso es que Sinéad O’Connor tiene algo que me hace relacionarla inmediatamente con Terence Trent D’Arby y Tracy Chapman, las otras dos grandes estrellas fugaces del pop internacional de finales de los años ochenta, con la salvedad de que, en el caso de la irlandesa, fue más bien un devoto autosabotaje, más que una pérdida manifiesta de mojo, lo que le hizo extraviar el favor y fervor del público mayoritario. Ya no solo el hecho de romper una foto del Papa en pleno prime time en 1992, emulando a su paisano Bob Geldof cuando este hizo lo propio con una de Olivia Newton-John en Top Of The Pops en 1978, sino (sobre todo) por el hecho de dedicarse a discos de versiones, tradicionales y espirituales, alejándose del pop de consumo. No lo lamenta en estas trescientas veinte páginas, ni mucho menos: “No pido ser la número uno. No necesito caerle bien a nadie. No busco ser bienvenida en los American Music Awards. Solo quiero pagar mis facturas sin dar mi brazo a torcer ni corromperme espiritualmente”, dice, alegando que su carrera “no descarriló”, sino que “fue descarrilada”, y que ya se siente plenamente realizada como madre sin pareja, cuidando a cuatro hijos, cada uno de un hombre distinto, de los cuales solo llegó a casarse con el primero, John Reynolds, el batería de su primera banda y luego productor.

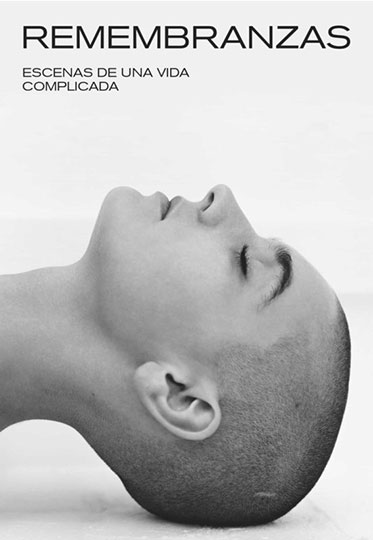

Pero por mucho que ella lo niegue, y pese a que literariamente tampoco hablamos de un texto de altos vuelos, más bien uno simplemente correcto, estas “Remembranzas” sirven para contextualizar y entender el carácter rebelde y algo veleta de una mujer que tuvo una infancia problemática e inestable en un substrato muy católico, promedió excelente nota en la asignatura de cleptomanía (robaba por vicio siendo una adolescente) y nunca terminó de encajar en el engranaje de la industria. Por el camino nos enteramos de lo sumamente estúpido que fue Prince con ella el día en que se conocieron (este se comportó como un celoso lunático), de lo encantador que fue siempre con ella Lou Reed –otro talento que germinó en la más pura inadaptación– y del ácido y enorme sentido del humor que, más allá de su semblante hosco, tenía ella misma: la anécdota en la que cuenta cómo se unió junto a una amiga, ocultando su cara bajo una honda capucha, a un grupo de manifestantes ultracatólicos que la insultaban e incitaban a destrozar discos suyos, sin sospechar ni por asomo que la tenían entre ellos, es la más impagable de un libro que retrata una vida como no habrá otra.

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.