Hay leyendas -aunque sean vitoreadas en círculos reducidos- que alcanzan dicho estatus tras un arduo peregrinaje a través del ostracismo de sus coetáneos. Una mística que, si bien sirve para decorar el relato, revela el desinterés con que, más veces de las deseables, son acogidas muestras palmarias de talento. Una filigrana histórica, que por habitual no deja de ser menos onerosa, de la que no salió indemne la banda Cancer Moon, y por extensión sus dos máximos valedores, Yon Zamarripa y Josetxo Anitua , llamados a ser incluidos en ese extenso santoral de bohemios versos libres con los que se enuncia el rock and roll. Señalados en la actualidad como reivindicables influencias para un número quizás no especialmente significativo pero sí muy representativo de propuestas musicales y público, sin embargo el silencio colectivo fue el lenguaje más repetido como respuesta a la publicación de sus trabajos.

Si los años noventa, a su manera, escenificaron a escala global una enmienda a la totalidad de los postulados sonoros convertidos en protagonistas durante la década predecesora, intentando recuperar un sentido orgánico y crudo con el que enfrentarse a producciones empalagosos y artificiales, dicho ejercicio también tuvo su plasmación en la escena vasca y/o estatal. Esquivando los últimos estertores del rock radical vasco, un buen número de grupos asumieron y asimilaron bajo sus propias aptitudes el testigo donado por pretéritos envites, suponiendo una desconchada y vetusta -pero sumamente atractiva- puerta de entrada para toda una generación a los sonidos eléctricos y viscerales. Entre todos ellos, la alianza entre dos músicos provenientes de proyectos como La Logia, La Tercera en Discordia, Primitivos o Los Raros depositaron una semilla que, si bien en su más inmediata floración no recibió el cuidado merecido, el paso del tiempo ha demostrado su inmensa capacidad para arraigar.

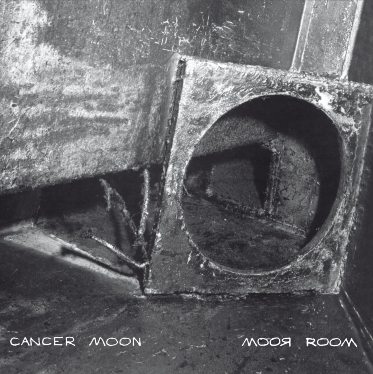

Con motivo del treinta aniversario de lo que sería a la postre su último disco, “Moor Room”, descendiente de “Hunted By The Snake” y “Flock, Colibri, Oil”, el siempre inquieto sello Hanky Panky Records, expertos en rescatar del subsuelo propuestas de gran valía, publica aquella grabación en un formato especial y, como es norma de la casa, bajo un esmerado tratamiento. Añadiendo a tomas alternativas y temas inéditos las anotaciones de un ilustre conocedor del underground, como Fernando Gegúndez, obsequios que sin duda hacen de esta edición un más que recomendable y meritorio tributo, su gran valor sigue residiendo en regenerar el legado original de un álbum que no sólo resiste con absoluta entereza el transcurrir de los años, sino que su contenido, concebido hace más de un cuarto de siglo, sigue siendo objeto de admiración por la catarsis emocional y musical que es capaz de acoger y generar todavía hoy en día.

La presentación en su momento de un tercer disco significaba igualmente el mismo número de discográficas empleadas para la publicación de sus trabajos, una inestabilidad contractual que también era extrapolable a la fisionomía de una banda que tuvo en sus dos factótums los únicos elementos fijos e inalterables. Auspiciados en este caso por el sello independiente Radiation Records, lo más remarcable de su contenido surge, consecuencia probablemente de por primera vez contar con un mayor tiempo que poder dedicar en el estudio, de la recreación de un sonido que, sin perder esa tóxica bruma que identifica al grupo, se expresa de manera más nítida y expansiva, señalando un crecimiento, sino exponencial, sí lo suficientemente clarividente como para entender que su camino aspiraba a avanzar y ocupar un radio de acción cada vez más amplio. Un recorrido interrumpido, como por desgracia tantas veces hemos observado, por la escuálida concurrencia que orbitaba a su alrededor.

Bajo una cuidada y decadente lírica que sembraba una sugerente incógnita entre lo real y ficticio, metáfora que por otro lado se propagará a lo largo de casi todo su contenido, piezas como “I’m Head Down” aspira todo ese doliente romanticismo de Nikki Sudden o el vigor agazapado de Dream Syndicate para certificar la buena planta que el grupo exhibía a la hora de vestir esos ritmos de afilada melancolía. Malditos más por necesidad que por vocación, incluso aquellas armonías que delatarían, si las despojásemos de su maraña eléctrica, una ascendencia folkie acababan embadurnadas entre la dentellada de los vatios en “Caster”. Una confrontación entre sus melódicas líneas vocales, registros de Anitua que en este álbum también se sacuden cualquier restricción para fluir con libertad, y la contundente empuñadura de la guitarra blandida por Zamarripa visibles también en una “Girls Hangin’ Round” donde el indie rock primigenio, el que bautizaron Pixies o Sonic Youth, intenta sepultar a un estribillo que se esfuerza por emanar luz entre un paisaje ruidoso. Una bifurcación artística reflejo y cómplice de una dicotomía perenne en el aspecto emocional.

Sin embargo, lejos de cualquier luminosidad que se interponga en su reinado, los riffs más cavernosos y encolerizados van a ser dueños de buena parte del repertorio. Una presencia que pese a su violenta exposición contiene en su naturaleza una determinación heterogénea y variable, solo así se explica que esas andanadas, convertidas en lúgubres paladas dispuestas a mantener siempre cubierta de tierra esa tumba que lleva por nombre “Daniel Boone”, en homenaje al que fuera cantante de Minutemen, se diluyan en una atmosférica e intimista “Stone of Head” a modo de delicados aullidos. Lamentos que se ciernen ruidosos para entonar, con la vista puesta en esa crepuscular elegancia propia de Johnny Thunders, una esbelta “Sweet, Sweet Cake” o adoptando el lenguaje del blues, un idioma expuesto bajo la traducción propia de The Gun Club, para retozar entre los gemidos lanzados por “Wolf Of Cool”.

Variaciones sobre un mismo concepto anímico, que no es otro que el de la adoración por los paisajes de afilada sustancia, alojado a lo largo de todo el álbum y que propulsará toda su potencialidad ya sea en manos de la chirriante herencia de la Velvet, que imponen esa tensionada cadencia en “Lie”; el punk menos doctrinal pero abrasivo, pongamos que hablamos de Mudhoney, en “Stupid Pumpgirl” o el híbrido entre los Stooges y Stones, que dirimen su reinado en una “In A Hurry” que cierra el repertorio. Atronadora y apoteósica desembocadura que un instante antes, concretamente en “Risin’”, demuestra el intento por horadar el terreno en busca de novedosas ambientaciones, como certifica una hipnótica puesta en escena nutrida por igual de un carácter cosmopolita como de una condición sureña y ancestral. Instrumentación que envasa unas atropelladas conversaciones para lograr lo que se asemeja a un sugerente y perturbador retrato de ese caos urbanita construido sobre muchas formas pero carente de una identidad propia. Un ejemplo de ese más que hipotético frondoso futuro artístico que la banda estaba dispuesta a acometer pero que fue abruptamente interrumpido, no por ninguna vocación autodestructiva ligada al rock and roll, sino por ese mundana pero letal guillotina que supone la orfandad de oyentes.

La imprescindible reedición de “Moor Room” no debería ser vista en exclusividad como un regalo para nostálgicos, porque su contenido está llamado a una empresa más trascendental: intentar revertir una historia de invisibilidad, facilitando el acercamiento a un tesoro que sólo osaron a descubrir unos pocos privilegiados y que se ha mantenido escondido demasiado tiempo. Tanto es así que esa siempre anhelada búsqueda de nombres que agiten y revoluciones un demasiado encorsetado ecosistema musical posiblemente ya quedó escrita durante el ocaso del siglo pasado. Fue entonces cuando esta luna de cáncer, capaz de colmar de sensibilidad su áspero manto, nació para enunciar una escueta pero magistral andadura que no deberíamos permitir que se diluya de nuevo entre un firmamento donde cada vez resulta más complicado avistar estrellas.

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.