Durante gran parte del metraje de “Rock Bottom”, el biopic animado sobre compositor Robert Wyatt, mi cabeza parecía estar leyendo de nuevo el diario de Simeon Wade en el que el pensador narra con detalle el viaje de LSD que compartió junto a Michael Foucault en el desierto de California. Una de los conceptos que más me impactó de ese libro titulado “Foucault en California” —la película María Trénor podría haberse llamado perfectamente “Wyatt en Mallorca”— fue la insistencia de Wade por comparar la experiencia alucinógena con la experiencia artística, incluida la música. “Era como si mi mente fuera una cinta de ocho pistas”, asegura el alterado escritor. Puede que no haya una mejor imagen para describir “Rock Bottom” a aquellos ojos que aún no se han posado sobre las ilustraciones imposibles de Trénor pero que sí se esten desplazando sobre estas insuficientes líneas.

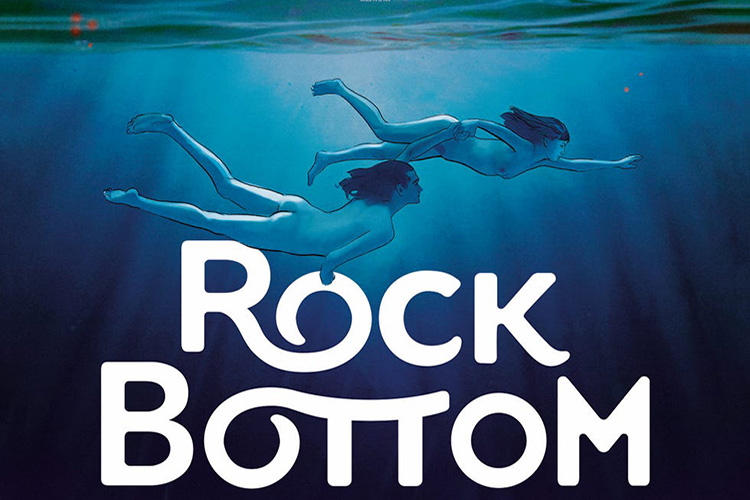

Más que una biografía audiovisual de una de las figuras más relevantes del rock progresivo/psicodélico británico, el torbellino cromático de la ilustradora valenciana es un viaje sensorial a la mente sobrestimulada de Robert y a la discografía sobrestimulante de Wyatt, entendidas ambas como sinónimos indiferenciables. Al igual que ocurría en los celuloides bañados de LSD que cineastas como Dennis Hopper o Roger Corman convirtieron a finales de los sesenta en los pilares fundamentales del Nuevo Cine Americano, los alucinógenos actúan en “Rock Bottom” —tanto en el disco de 1974 como en la película que aquí nos reúne— como anuladores de cualquier narrativa tradicional, convirtiendo la película en un bombardeo de imágenes (de estímulos, de experimentos, de aciertos y errores) que transforman a este atípico biopic en una caleidoscópica montaña rusa, muy parecida a aquella “atracción que atravesaba la ruta de la Virgen de las rocas de Da Vinci” en la que Foucault montó durante su travesía por el desierto californiano.

Porque si algo consigue el uso de la animación rotoscópica —esa que también enamoró a la nostalgia empedernida de Richard Linklater— es enfatizar esa sensación de constante extrañamiento y fascinación que Wyatt plasmó en su alterado universo sonoro. Todo es conocido, pero diferente. Todo es reconocible, pero líquido. Todo es hipnótico en “Rock Bottom”, pero también peligroso. Puede que por eso la película funcione mejor como sueño lúcido que como documento biográfico, en el que el retrato de dos artistas —el músico Robert Wyatt y la artista visual Alfreda Benge (¡qué maravilla que el biopic también sea suyo!)— parece poco interesado en conceder algo de piedad a sus protagonistas. Las relaciones tóxicas, el consumo abusivo de alucinógenos y las adicciones a la cocaína son aquí el motor de un universo visual incansable e impredecible, pero también (aparentemente) los únicos causantes de la genuina producción artística de la pareja. No puedo evitar preguntarme quiénes son estos artistas más allá de su relación con las drogas, quiénes son estos humanos más allá de su sufrimiento. Pese a ser admirable la capacidad de Trénor por construir un biopic musical cero condescendiente y nada interesado en romantizar a sus protagonistas —algo nada habitual en el biopic musical contemporáneo—, siento no llegar a conectar humanamente con esta historia de calvarios estupefacientes (¿qué son Alfreda y Robert más allá de creadores que sufren y un afortunado final feliz?).

Pero esta carencia de interés empático es resultado de una más que admirable obsesión de la directora por las formas (sonoras y visuales) del arte y, por consecuencia, por las formas de un (otro) mundo. Isaki Lacuesta me contaba hace poco en una entrevista que uno de sus primeros sueños como cineasta fue el de llegar a convertir un disco en película. María Trénor consigue aquí exactamente eso, convirtiendo los sonidos imposibles del “Rock Bottom” de Robert Wyatt en sus propias imágenes imposibles. En sus momentos oníricos coreografiados por el artista polaco Zbigniew Czapla —instantes de lucidez en los que música, cine, ilustración, drogas y puede que magia se confunden en una amalgama esotérica desbordante—, el impresionismo naturalista de Van Gogh, las explosiones pintadas sobre celuloide del cine experimental de Stan Brakhage e incluso el collage animado de las primeras obras de Isabel Herguera conviven en una visión del mundo inestablemente irrepetible. Nunca habíamos visto así Mallorca, de la misma forma que nadie había visto el desierto de California tal y como lo vieron los ojos de Michael Foucault. “No hay nadie en la historia que haya visto la tierra con este brebaje, como solo este momento juntos nos permite verla”, dice Simeon Wade en su libro. Aunque en ocasiones irregular, esta es sin lugar a dudas una película irrepetible sobre las imágenes y los sonidos irrepetibles.

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.